- DE 9 Transformations

- PFE

CHAGNEAU Maxime

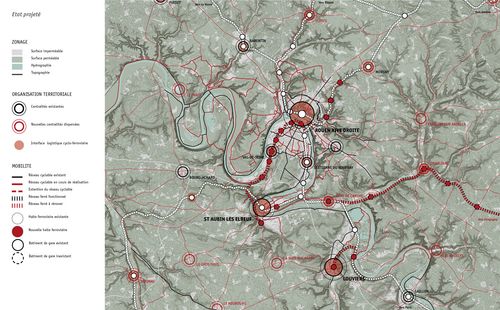

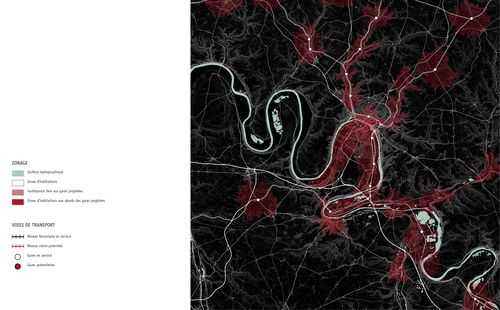

Vers la formulation d'alternatives à l'automobile : le cas de la liaison A28-A13 dit contournement Est de Rouen

2025

Directeur(s) d'étude(s) : Christine DÉSERT

Enseignants : Alessandro MOSCA

Parler d’alternatives à l’automobile dans un monde régis par l’hypermobilité et la culture de l’instantané peut sembler étrange, presque naïf. Mais ne l’est-il pas encore plus de croire à l’hégémonie intemporelle de telles pratiques de déplacements, à l’heure des grandes questions sociétales et environnementales ?

Les constats d’une croissance infinie et d’une irrationnalité de nos modes de vies sont aujourd’hui difficilement soutenables. Ce travail a été l’occasion d’appréhender le sujet de la mobilité, d’en comprendre finement ses enjeux, dans la perspective de construire le récit d’une bifurcation d’une pensée mobilitaire associée à la vitesse, une pensée qui s’inscrit notamment dans la continuité du mémoire.

Au cours de son écriture – dans lequel j’interrogeais les leviers de recomposition cyclable dans les territoires dispersés – il n’a pu être possible de passer à côté du contexte de l’A69. Ce projet autoroutier a joué un rôle pionnier dans la genèse du PFE. Il a conforté la volonté d’inscription du travail selon une figure interrogatrice des processus de fabrication – et de destruction – contemporaine des territoires, autour de la mobilité. Malgré un désastre environnemental, social et politique, la lutte contre ce projet participe activement à la construction de nouveaux idéaux selon une vision renouvelée de l’organisation des territoires. Ce désir d’un autre chose a été merveilleusement formulé par K. LAHIANI et La voie Est libre (LVEL), qui par leur travail, concrétisent une utopie, la rendent possible et porteuse d’espoir.

Dans son symbole, l’A69 cache une conception systémique et une réponse systématique aux enjeux de la mobilité. Celles-ci s’affranchissent des réalités liés aux contextes territoriaux, sociaux et environnementaux mais aussi de la nécessité d’un renouvellement de la pensée mobilitaire. Alors, la mise en lumière de ces pratiques d’aménagement génériques, ainsi que les « soulèvements » associés, ont constitué l’opportunité de participer, en tant qu’étudiant, à l’écriture de nouveaux paradigmes mobilitaires.

Ce travail de fin d’étude a pour ambitions d’accompagner une prise de conscience du rôle de l’automobile et des usages qu’il sous-tend dans les modes de vies contemporains, et de la nécessité de sortie de cette domination. Il entend aussi et surtout à révéler les perspectives de réorganisations des modes de vies et des territoires que pourrait ouvrir une véritable bifurcation mobilitaire, comme contestation du dictat automobile.

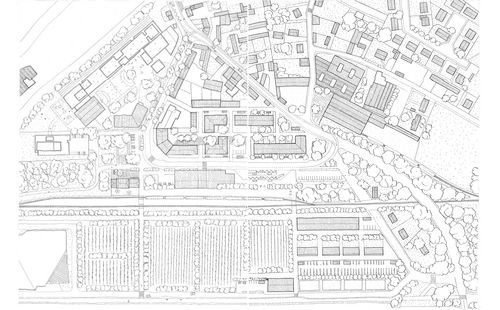

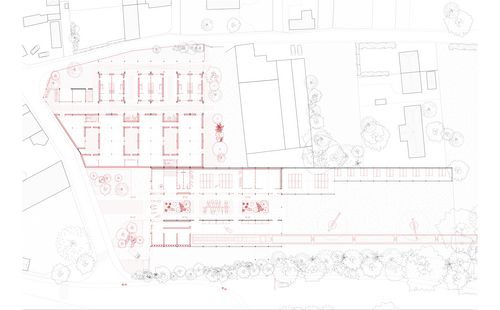

L’objectif de ma démarche est donc de matérialiser des pistes d’interventions prospectives, propres à un territoire, dans la construction d’alternatives à l’automobile selon un champ lexical du ménagement et de l’acclimatation. Sans pour autant insinuer que le raisonnement suivi est la réponse universelle à appliquer, la finalité souhaitée de ce travail est plutôt la sensibilisation, l’interrogation et l’ouverture d’un débat sur ce phénomène d’hypermobilité associé à l’usage automobile. Nous le verrons, ce sujet ne traite pas seulement d’une réflexion sur les choix modaux et la logistique, mais nécessitera une réflexion élargie aux logiques d’organisations territoriales et des modes de vies.