- DE 5 INFRASTRUCTURES TERRESTRES

- PFE

BIGARRÉ Paolo

Transformation de la zone d'activité des grésillons en quartier de gare du Grand Paris Express

2025

Directeur(s) d'étude(s) : Benjamin COLBOC, Etienne LENACK

Enseignants : Benjamin COLBOC, Etienne LENACK

Alors que l’arrivée du nouveau réseau de transport du Grand Paris Express d’ici à 2035 transforme durablement la métropole, la production générique des quartiers de gare par la ZAC sur la ville légère (entrepôt, logistique, artisanat, friche, habitat informel ou isolé) se traduit par la disparition des fonctions productives dans la planification urbaine du futur du Grand Paris.

Comment concevoir un quartier de gare du nouveau métro qui pérennise les fonctions productives existantes, tout en assurant les besoins de 70 000 logements par an de la métropole du Grand Paris ?

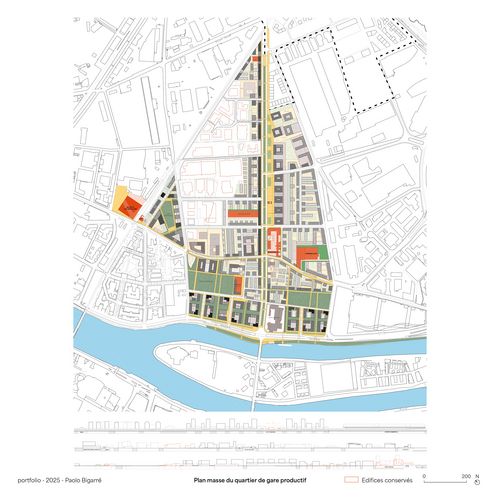

Selon une démarche de recherche par le projet, cette étude urbaine démontre la capacité des zones d'activités artisanales et logistiques à se transformer en quartier de gare productif et habité à l’échelle urbaine et architecturale tout en conservant 2/3 des capacités productives démolies dans le cadre du projet, à travers la transformation de la zone d’activité des Grésillons à Gennevilliers en quartier de gare de la ligne de métro 15.

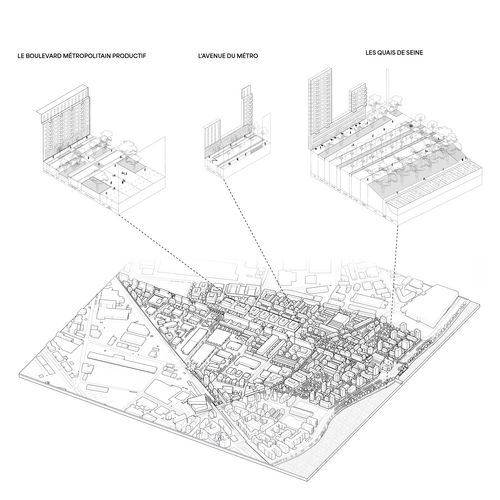

Le projet urbain s'appuie sur l'armature historique du site - l'avenue du RER, la voie de communication Gennevilliers-Saint-Ouen, et les quais de Seine - pour projeter les espaces publics d'un quartier intégré à la métropole : l'avenue du métro, le boulevard métropolitain productif et les quais de Seine partagés entre une infrastructure métropolitaine et des usages récréatifs des berges. Cette armature primaire des espaces publics est complétée par un maillage secondaire de voies de service qui dessert les activités productives pérennisées, en arrière des grandes voies habitées du quartier de gare.

À travers le diagnostic historique du tissu, le projet urbain met en évidence que la métropole productive est la sédimentation à venir de la zone d'activité, déclenchée par l'arrivée du Grand Paris Express. Le projet interprète cette lecture de la stratification des tissus pour composer trois formes urbaines pour la transformation de ce territoire de Lucifer [Viganò, Secchi, 2008] en quartier de gare :

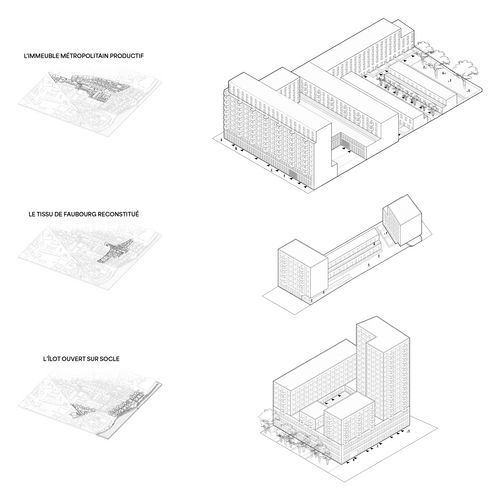

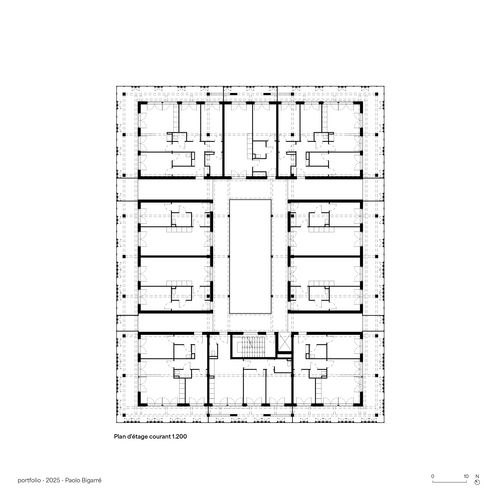

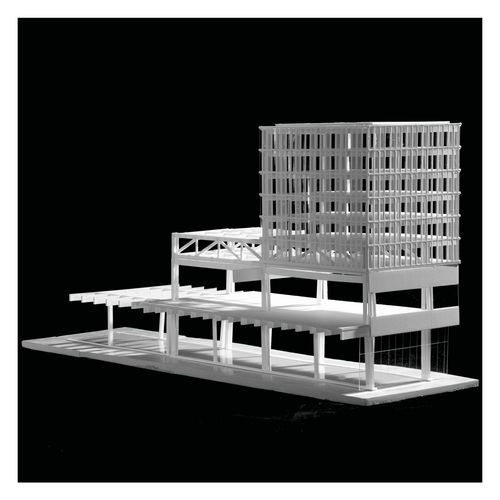

- l'immeuble métropolitain productif, adressé sur boulevard. Caractérisé par une décroissance progressive des gabarits, il met en œuvre trois bandes typologiques, afin de se raccorder au tissu d'activité existant, un front bâti en r+10 sur boulevard, une cour d'activité desservit depuis les voies de service, un font de parcelle d'échelle domestique en r+1 ;

- le tissu de faubourg, pour habiter un ailleurs dans la métropole. Il est composé d'une mixité typologique (barrette, plot, maison en bande) afin de bâtir des îlots dont les cœurs sont habités ;

- l’îlot ouvert sur socle, afin construire le front de Seine et le front de gare. Dans la continuité des opérations d'aménagement adjacentes, il réinterprète la forme macrolot, en habitant des objets dans le grand paysage, par la mise en œuvre de tours en R+16, de barres, et de plot sur des socles en R+2.

Fort d'une réalité opérationnelle, le projet se conçu pour privilégier les mutations parcelle par parcelle, afin de mettre en place une sédimentation progressive du tissu qui ne demande pas de maitrise foncière de l'ensemble par un aménageur pour se transformer.

Quel est le devenir des hôtel d'activité logistiques du Grand Paris ?

La construction du grand Paris Express à proximité de la zone d'activité artisanale et logistique de Gennevilliers soumet ce territoire de marge à une forte pression foncière.

Pour répondre à cet enjeu économique de densité, le projet urbain pour la transformation de la zone d'activité des Grésillons à Gennevilliers en quartier de gare du Grand Paris Express conserve les monuments industriels et logistiques existants et leur donne un droit à bâtir important en surélévation. Ces édifices deviennent alors le support de grandes réserves foncières, qui déclenchent leur transformation en immeubles métropolitains mixtes activité-logement.

Comment ces édifices peuvent-ils se densifier fortement par du logement tout en conservant leurs activités en place ?

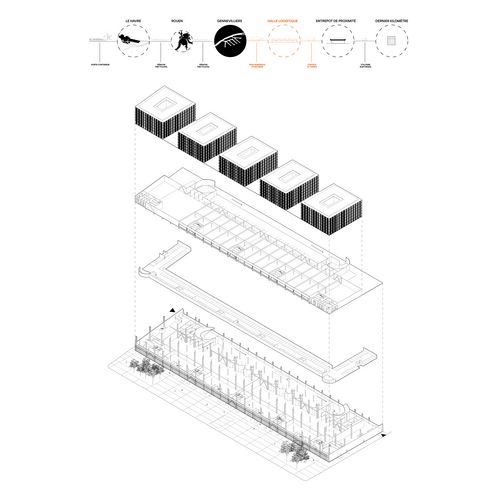

À travers la transformation de l'un des grands monuments industriels du secteur de projet, cette recherche par le projet démontre la capacité des halles logistiques à être surélevées par du logement, selon un phasage en tiroir qui assure le maintient en place et la continuité économique des activités logistiques existantes.

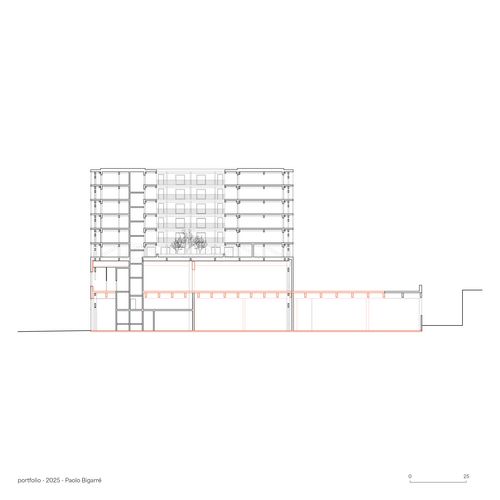

La sur-élévation par du logement répond à deux enjeux indispensables au fonctionnement des plateaux d'activité logistique :

- le maintien de la trame structurelle existante de la halle (de 20 mètres par 10 mètres) afin de conserver la flexibilité des plateaux logistiques ;

- assurer les distributions verticales des logements en sur-élévation qui traversent les plateaux logistiques par un minimum de cage d'escalier.

Le rez-de-ville développe une face avant active adressée sur boulevard, qui supporte les halls d'accès aux logements et des commerces, et une face arrière logistique desservit depuis des voies de services perpendiculaires au boulevard.

Un parking voiture vient s'installer dans l'entre-sol en profitant de grande hauteur sous plafond de la halle.

Maillon d'un chaine logistique décarbonée qui lie le port du Havre à Paris, l'activité logistique en flux tendu s'étend sur deux niveaux. Les semi-remorques en provenance du port de Gennevilliers déchargent les marchandises au rez-de-chaussée. Les marchandises sont ensuite montée au R+1 où elles sont stockées. Des petits porteurs accèdent au R+1 et vont ensuite distribuer les marchandises vers les entrepôts du dernier kilomètre.

Les trames structurelles de logement standards n'étant pas compatibles avec les trames logistiques existantes qui sont de 20x20 mètres, le projet crée un niveau de transfert sur lequel se pose la surélévation. Ce niveau de transfert est fait d'une succession de quatre portiques en treillis qui moisent les poteaux existants, et dont la retombée de poutre fait la hauteur d'un étage. Les logements viennent habiter la structure en treillis de ce niveau de transfert (R+2) au moyen de duplex descendant.