Directeur(s) d'étude(s) : Anne-Laure HERRY, Cyrille FAIVRE-AUBLIN, Emmanuelle SARRAZIN, Nathalie REGNIER-KAGAN

Enseignants : Cyrille FAIVRE-AUBLIN, Emmanuelle SARRAZIN, Nathalie REGNIER-KAGAN

Ce projet de fin d’études, réalisé au semestre 10, vient conclure un long parcours de formation au sein de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine. Grâce à l’accompagnement d’enseignants passionnés par la transmission et à l’appui constant du personnel administratif, ce cheminement a été possible malgré les épreuves personnelles qui l’ont traversé. Ces expériences, tant heureuses que douloureuses, ont forgé en moi une résilience devenue essentielle à mon identité.

Par ailleurs, en tant que citoyen venu d’ailleurs, mon immersion dans un environnement multiculturel m’a permis de tisser des liens forts et d’apprendre dans une pluralité enrichissante. Cette ouverture, présente également dans les enseignements de l’ENSA Paris-Val de Seine, m’a offert la liberté de construire un parcours personnel, notamment à travers le domaine d’étude ALTO – Laboratoire des TerritoiresOuverts–dont la rigueur m’a permis de développer une vision plurielle de l’architecture.

De plus, la participation aux activités complémentaires de l’École, comme les ateliers d’apprentissage, a renforcé ma réflexion et nourri ma démarche de projet.C’est ainsi que mon choix s’est porté sur La Grande-Motte, à l’issue d’un voyage d’étude en Camargue, parmi plusieurs sites proposés. Cette ville, située entre Montpellier et Nîmes, se distingue par une architecture audacieuse et un paysage singulier, alliant formes pyramidales et nature omniprésente.

Enfin, l’harmonie entre urbanisme et environnement, pensée dès l’origine de ce territoire, a constitué pour moi une source d’inspiration majeure, en écho aux enjeux climatiques contemporains. Ce projet s’inscrit donc dans la continuité d’un parcours à la fois personnel, académique et engagé.

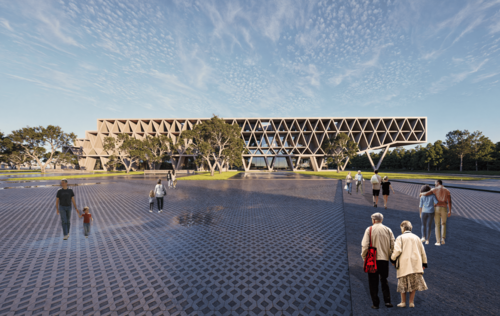

L’implantation d’un centre médical sportif à La Grande- Motte s’inscrira pleinement dans une dynamique territoriale innovante, combinant santé publique, excellence sportive et diversification du modèle touristique. En effet, le cadre environnemental exceptionnel de la station entre mer, nature et équipements de plein air constitue un terreau favorable à la pratique sportive, tant pour les habitants que pour une population de vacanciers actifs.

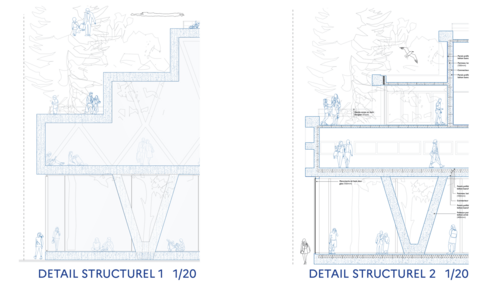

Dès lors, un tel équipement permettrait d’apporter une réponse concrète à la demande croissante d’accompagnement médical lié à l’activité physique. En articulant prévention, diagnostic, rééducation fonctionnelle et suivi individualisé, ce centre proposerait une prise en en charge complète, adaptée aux besoins variés : bilans de condition physique, analyses biomécaniques, traitements des pathologies musculo- squelettiques, soins post- traumatiques. Par ailleurs, son articulation avec une offre de thalassothérapie renforcerait une approche globale du soin, du bien-être et de la récupération, en particulier pour les séniors actifs segment démographique en croissance sur le territoire.

D’un point de vue économique, le projet représenterait un levier d’attractivité structurant. Il permettrait, d’une part, d’intensifier le tourisme hors saison en s’appuyant sur des séjours “sport-santé” ou des stages de préparation physique ; d’autre part, de générer des retombées locales par la création d’emplois qualifiés (médecins, kinésithérapeutes, préparateurs physiques, etc.) et par l’activation de réseaux de coopération avec les acteurs sportifs régionaux et les établissements d’enseignement supérieur. Ce positionnement répond aux tendances émergentes du tourisme médicalisé, fondé sur la performance, la prévention et le confort.

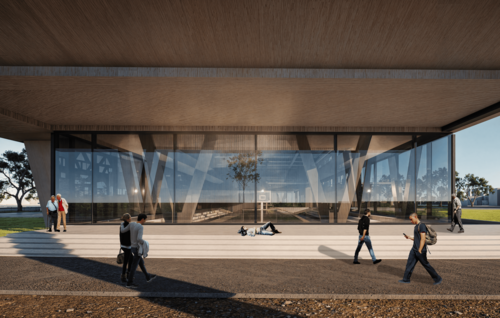

En parallèle, ce projet répond aux enjeux climatiques et aux impératifs de résilience urbaine. Dans un contexte de montée des températures et de canicules récurrentes, il serait pertinent de structurer un pôle de recherche appliquée autour de l’adaptation des performances sportives aux conditions extrêmes en milieu côtier (thermorégulation, hydratation, pollution de l’air). L’architecture du centre, éco-conçue et bioclimatique, pourrait intégrer les fondamentaux de la transition écologique : énergies renouvelables, ventilation naturelle, récupération des eaux, maîtrise des ambiances thermiques. En conclusion nous pouvons ainsi dire, au croisement de plusieurs dynamiques sanitaires, sportives, environnementales et économiques – ce complexe sport-santé représenterait une véritable opportunité stratégique pour La Grande- Motte. Il renforcerait son identité de ville innovante et tournée vers l’avenir, tout en répondant aux besoins contemporains de santé globale, de tourisme durable et de résilience territoriale. À terme, ce projet pourrait faire de la station un modèle de ville-balnéaire du XXIe siècle : performante, vivante et adaptée aux défis du climat.

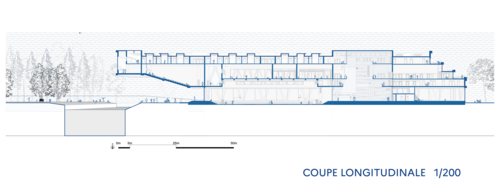

Le projet trouve sa force dans une lecture sensible du paysage et de l’eau, en particulier autour du canal de l’étang du Ponant, perçu comme une articulation stratégique entre la ville et la presqu’île naturelle du VVF. En valorisant la continuité végétale entre ces deux entités, le projet cherche à révéler les porosités visuelles et spatiales du site, dans une logique de dialogue entre urbanité et nature.

Ancré dans une approche contextuelle, il s’appuie sur une compréhension fine du territoire pour en extraire une problématique qui guide la conception. Le projet devient alors un outil de révélation paysagère, structurant des séquences ouvertes et respirantes, au service des usages et de la contemplation.

Trois intentions guident la démarche : affirmer les porosités, construire un horizon, et composer avec le paysage. Loin d’imposer une forme, le projet s’inscrit comme une réinvention du lieu, fidèle à l’esprit de Luigi Snozzi : « Rien n’est à inventer, tout est à réinventer. »