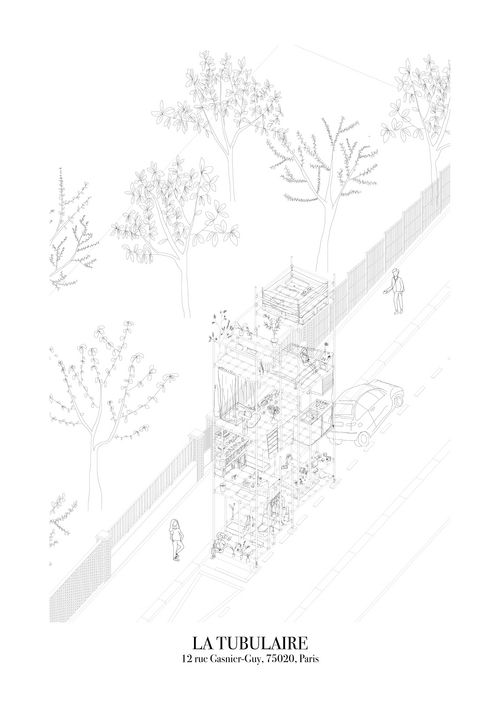

LA TUBULAIRE 12 rue Gasnier-Guy, 75020, Paris

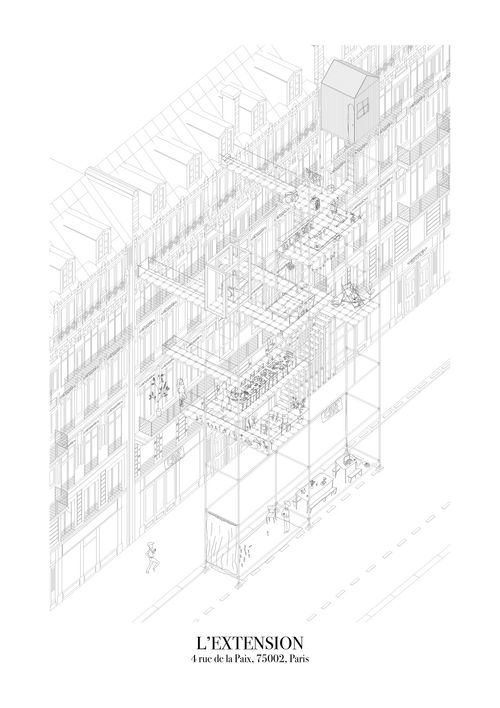

L’EXTENSION 4 rue de la Paix, 75002, Paris

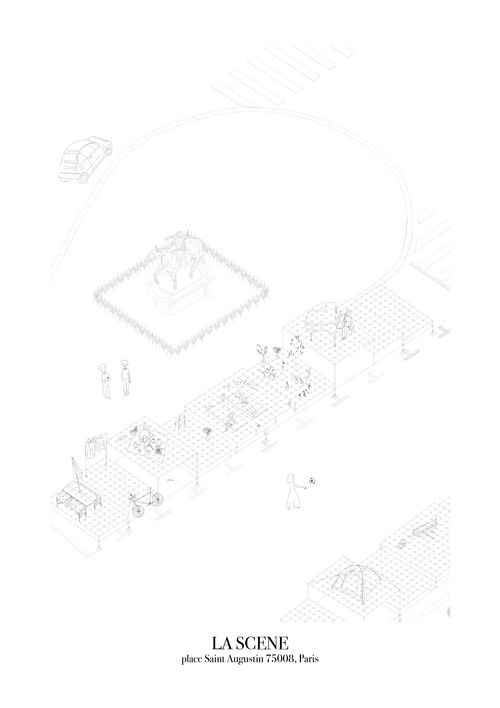

LA SCENE place Saint Augustin 75008, Paris

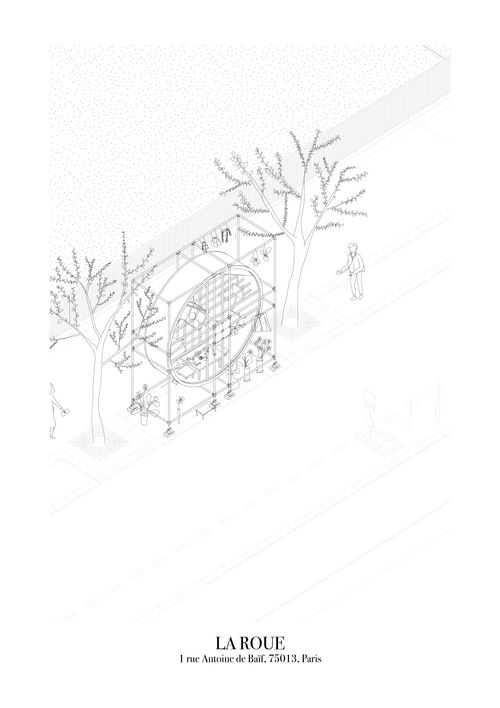

LA ROUE 1 rue Antoine de Baïf, 75013, Paris

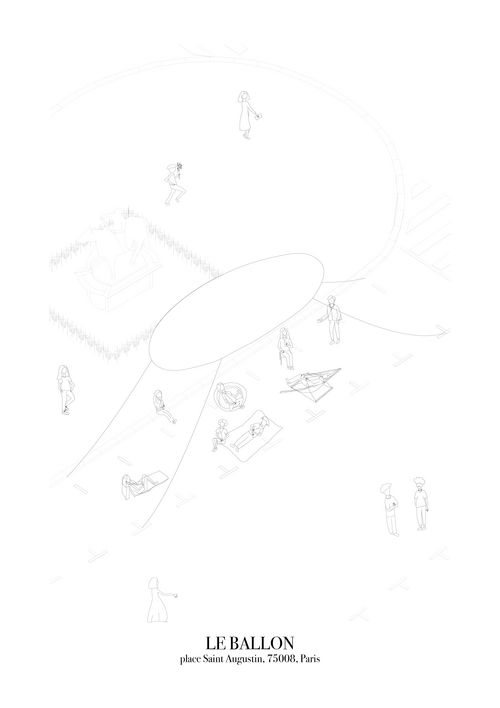

LE BALLON place Saint Augustin, 75008, Paris

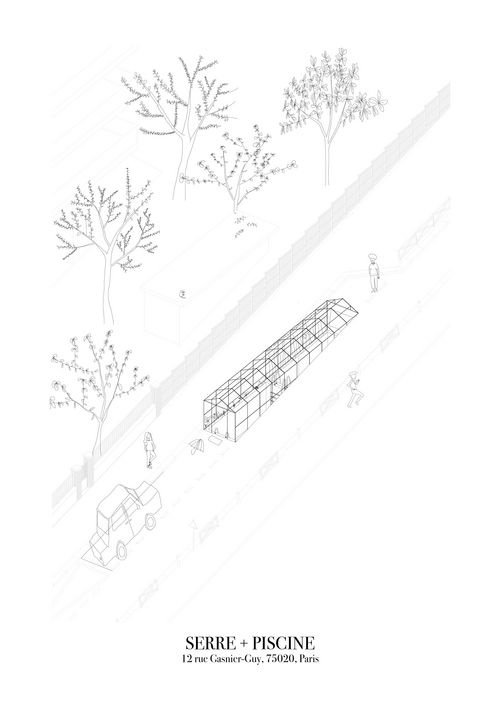

SERRE + PISCINE 12 rue Gasnier-Guy, 75020, Paris

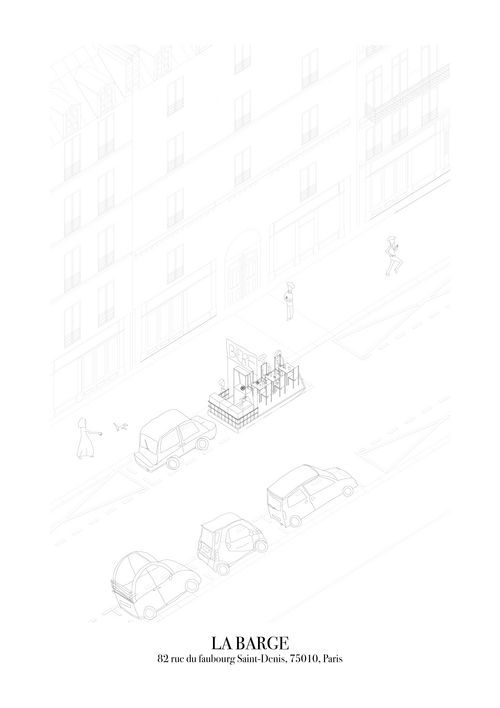

LA BARGE 82 rue du faubourg Saint-Denis, 75010, Paris

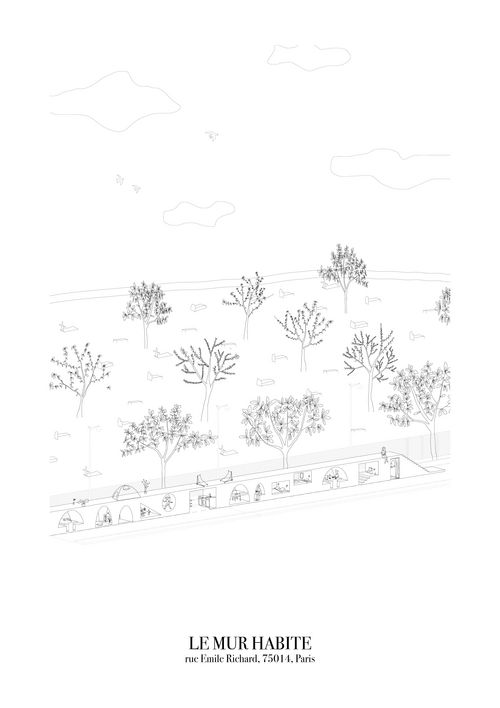

LE MUR HABITE rue Emile Richard, 75014, Paris

Directeur(s) d'étude(s) : Catherine RANNOU

La raison d’être de cet ouvrage tient d’abord à son statut hybride, qui hésite entre l’utopie contemplative et l’argumentation stratégique d’un projet développé pour une ville particulière, dans des circonstances données: Paris de 2018. En considérant la ville comme un «study case», nous avons décidé de nous confronter à une réalité directe dans le but de mieux appréhender et enquêter ce territoire qui nous était commun.

À l’instar de Londres, Paris a su conservé le charme désuet de l’ancien. Considérée par le monde entier comme une ville authentique, caractérisée par la beauté de ses monuments et de ses allées, la capitale française doit maitenant faire face à l’évolution du mode d’habiter à travers de nouveaux enjeux et diverses populations. Face à ses immeubles haussmaniens impeccablement alignés et ses monuments historiques dispersés au quatre coins de la ville, une autre réalité prend place. La ville la plus visitée au monde chasse peu à peu les parisiens en dehors de ses frontières pour accueillir toujours plus de touristes, affichant des loyers toujours plus demesurés. Les cafés mythiques ayant forgés l’image aussi sulfureuse que politiquement incorrecte des garçons de café, sont maintenant remplacés par des grandes enseignes génériques, affublées de sourirs ultrabright. Au tourisme de pointe se susbstitue le tourisme de masse, informel et universel, à la recherche constante d’un bout d’authentisme oublié. Ce changement radical a fait de Paris le lieu de l’hyperdensité et de la congestion. La régénérescence se voulant mondialement égalitaire transforme les villes en temple du pastiche, dans un univers toujours plus lissé et aseptysé. Quelle est aujourd’hui la réalité parisienne ? Comment faire face à la mondialisation tout en conservant son identité ? Comment rendre Paris de nouveau habitable par les parisiens ?

A cette approche de terrain, vient se coupler le thème du refuge, questionnement global du semestre. Ce dernier est le «Lieu où l’on se met en sûreté pour échapper à un ennui ou à un danger qui menace». L’idée d’un refuge urbain laisse aussi rêveur que penseur quant à sa finalité théorique et formelle et aux enjeux présentés precedement. Pour le trouver, il faut avoir en tête que l’histoire de la ville est celle de la mobilité et donc de la question de l’espace privé et public. Dans un manifeste proactif, nous proposons de reprendre possession de l’espace routier à travers celui de la place de parking.

L’avenir de la voiture en ville et celui de la transformation des bâtiments de parkings est un grande thème d’enquête contemporain. Très en vogue, elle peut pour certains faire rêver ou paniquer. La maire de Paris, Madame Hidalgo, s’est également saisie de ce sujet et a mandaté une étude poussée de ce phénomène à l’agence parisienne d’urbanisme (apur). Bien que les enjeux économiques, sociaux et historiques soient mutiples, la question est simple : Et si la disparition d’un dispositif centenaire, ayant transformé nos villes, était en réalité la solution pour leur survie ? Comment l’espace libéré par les voitures peut devenir un levier urbain de flexibilité et d’innovations ?

Une étude des places, à l’image d’une archéologie urbaine, a été réalisé afin de mettre en avant leur potentialité, en toute légalité. Cette démarche, precedent l’action de l’architectee, a laissé entrevoir trois possibilités d’insertion sur le site :

1_ Stationner un véhicule

2_ Effectuer des travaux

3_ Poser un objet

En étudiant plus précisément les limites juridiques de ces interventions, nous conviendrons à un guide parisien de la place de parking dédié aux habitants. Dans une compréhension à la fois globale et spécifique de la loi française, nous aimerions redonner aux habitants leurs pouvoirs d’actions. L’idée n’étant pas de dicter un comportement mais seulement de le permettre en interrogeant diverses possibilités d’interventions. Poser un regard neuf sur un territoire commun, considéré comme banal, est un défi. Néanmoins, une remise en cause des idées préconçues sur l’espace public est nécessaire afin de répondre de façon plus libre à une potentialité urbaine réelle.

Et si la loi était en réalité à l’origine du processus de création ? En incarnant les coutumes, usages et cultures des sociétés, elle est la cristallisation immatérielle de décisions politiques, au sens littéral comme actuel du terme. De ce fait, le cadre juridique prend une France une place cruciale, laissant, en apparence, peu de marge de manœuvre aux architectes et urbanistes. A travers un raisonnement par l’absurde, nous vous proposons d’interroger ce principe pour mieux le saisir et en mesurer ses limites.